こんにちは。長野フォレスト歯科の添野です。

夏がすぐそこに迫っていますね。最近はジメジメした日が続きますが、気分を上げて乗り切りましょう!

最近、「食事の時に飲み込みにくくなった」、「むせるようになった」「口の中が乾きやすい」「薬が飲みにくくなった」と感じることはありませんか?

このような症状がみられるとき、「オーラルフレイル」もしくは「口腔機能低下症」かもしれません。

今回は「オーラルフレイル、口腔機能低下症について」お話したいと思います。

「フレイル」という言葉は、高齢によって社会との繋がりや、認知機能、筋力などが低下した状態のことを指します。

「オーラルフレイル」とは、噛んだり、話したりするための口腔機能が低下した状態をいいます。

筋力の低下は、社会活動や他者との繋がりや交流が減ったり、口の機能が衰えること(オーラルフレイル)で始まると言われています。

お口の中(オーラル)の機能が低下することで体の衰え(フレイル)につながる「オーラルフレイル」。

「むせやすくなった」「薬を飲みにくくなった」「滑舌が悪くなった」といったお口のトラブルは、高齢者の体が弱っていく最も早いサインです。年齢のせいだと思って放置していると、心身の筋肉や活力の衰えが進み、健康に重大な影響を及ぼします。

滑舌が悪くなり、食事がしにくいと感じることで、人との交流の減少に繋がってしまいます。

つまりオーラルフレイルとは老化のサインつまり、全体的なフレイルの進行の始まりとされています。

オーラルフレイルがさらに進行して“疾患”としてみなされる状態を「口腔機能低下症」といいます。

口腔機能低下症を放置していると、お食事をすることが難しくなり、お口だけでなく全身の筋力が衰え、要介護状態になるリスクが高くなります。

口腔機能低下症とは、その名の通り口腔内の機能(咀嚼、嚥下、構音、唾液、感覚)が低下していく症状です。原因は主に加齢ですが、その他にも疾患や障害など様々な要因があります。

口腔機能低下症を放置していると、食事をすることが難しくなり、お口だけでなく全身の筋力が衰え、特に高齢の方は要介護状態に繋がります。

当院では7つの項目から口腔機能低下症を診断し、患者さんに合った治療方法をご提案しています。

《口腔機能低下症》

口腔機能低下症とは、主な原因は加齢ですが、加齢以外にも様々な原因により口腔内の機能が低下していく疾患です。食べ物を噛み砕いたり飲み込んだりする機能が衰えた状態のことです。

口腔機能低下症を放置すると身体全体の衰えへと繋がっていきます。

口腔機能が衰えると、軟らかいものばかり食べるようになり、タンパク質の摂取量が減少します。これにより、筋肉の合成量が低下し、徐々に全身の筋肉が減少する傾向が現れます。

一般的に全身の筋力量は、40歳前後から徐々に減少傾向が見られるようになり、加齢に伴って減少量が加速化していきます。とくに高齢者においてはその速度はますます高まり、1年で5%以上の減少率となる例もあります。

口腔機能低下症により食べる機能が低下している場合、より重度の筋肉低下が起こり、寝たきりや要介護になるリスクが高まります。

口腔機能低下症は7つの症状(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下)のうち、3項目以上該当する場合に口腔機能低下症と診断されます。

《口腔機能低下症を診断する7つの検査項目》

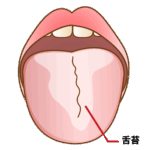

①口腔不潔(口腔内の不衛生):舌苔という舌の汚れの付着具合で不衛生を評価します。

舌苔(ぜったい)の付着度を見ることによって、お口の中の清潔度を検査します。

舌苔には食べカスや汚れ、お口の中の細菌が溜まっています。口臭の原因になるだけでなく、舌苔が厚くなると熱さや味を感じにくくなります。舌苔の付着が多い=お口の中の細菌が多い状態です。また誤嚥性肺炎のリスクが上がります。

- 1日2回以上、夜寝る前にも必ず歯磨きを行いましょう。

- 舌も綺麗に汚れを落としましょう。

- 歯間ブラシ、フロスも併用しましょう。

- うがいをしっかり行いましょう。(ブクブクうがい)

- 入れ歯をお持ちの方は入れ歯もしっかり汚れを落としましょう。

② 咀嚼機能低下(食べ物が噛みにくくなってきた):グミゼリーを噛んだあと、水を含み吐き出します。吐き出した水のグルコースの濃度を計測し咀嚼機能を計ります。

また、グミゼリーの細かくなり具合で咀嚼機能を計る検査もあります。

口の開け閉め、噛みこみを行う筋肉が衰えると硬い物が噛みにくくなったり、噛み切りにくくなります。

グミゼリーを噛んで咀嚼能力を検査します。

- 入れ歯は装着したまま行います。

- グミをお口に入れたらすぐに噛み始めてください。

- 直前に糖分を含んだ飲食をした場合は、3回以上洗口をしてください。

- 唾液は飲み込まないようにしてください。

- むし歯や歯周病などがあれば治療し、咀嚼機能を改善しましょう。

- 食事の際は1口に20~30回咬んで食べましょう。

- 食べ方指導や咀嚼機能のトレーニングを受けましょう。

③口腔乾燥(お口の中が乾く):口腔水分計と呼ばれる機械で水分量を数値化します。

唾液の量が減ってくると、汚れを流したり(自浄作用)、細菌を殺す(殺菌作用)等の唾液の働きが弱まってきます。

お口の中の水分量を検査します。

乾燥したガーゼ(2g)を2分間咬んでいただきます。

増加した増量で唾液量を測定します。

- お口をよく動かすようにしましょう。

- 水分をこまめに摂りましょう。

- 唾液腺マッサージを行いましょう。

④舌口唇運動機能低下(食べこぼしが増えた・話しにくく感じるようになった):「パ」「タ」「カ」を発音して、舌と口唇の巧緻性および運動速度で評価します。

口の周りも多くの筋肉があり、唇や舌を動かしています。

筋肉の衰えにより口が閉じにくくなり食べこぼしが増えたりする状態です。

「パ」「タ」「カ」をそれぞれ5秒間発音し、口唇や舌の動きを測定します。

5秒間での合計発音数を計測し、1秒当たりの回数を算出します。

- お話しする機会を増やしましょう。

- 早口言葉や滑舌の練習を行いましょう。

- 舌や唇をしっかり大きく動かしましょう。

- 用器具や楽器などを使用し、唇や頬の力を鍛える運動を行いましょう。

⑤嚥下機能低下(むせることが増える):嚥下機能を調べるために、嚥下スクリーニング検査(10問のアンケート)にお答えいただきます。

加齢により、物を飲み込む筋肉が弱くなると、飲み込むための動きがスムーズに行えなくなりむせやすくなります。

- 飲み込み力の検査を受けましょう。

- 飲み込みの力を鍛えましょう。

- 呼吸訓練などを行い、呼吸の力を鍛えましょう。

⑥ 咬合力低下(嚙み切れなくなってきた):現在の歯の本数により評価します。

加齢だけでなく、歯周病やむし歯等により、歯を失うことで噛む力が弱まってしまいます。

残存歯数などで噛む力(咬合力)を測定します。

- むし歯や歯周病があれば治療し、咬み合わせを治しましょう。

- 歯ごたえのあるものを食べましょう。(スルメイカ、干し芋など)

- 入れ歯をお持ちの方は咬み合わせがあっているか歯科医院で確認、調整しましょう。

- 咬む筋力を鍛えましょう。

★咬合の回復

歯がなくなると咬む能力が低下し、硬いものが食べられなくなります。歯がなくなった部分は補綴物で補って、物を食べられるように

します。ブリッジ治療や入れ歯、インプラントなどの治療法があります。このため、歯が無くなってしまった部分を補って物を食べら

れるようにする必要があります。

お口の中の状態に合わせて最適なものを使って治療を行う必要があります。

⑦ 低舌圧(食べ物がお口の中に残ることが増えた・薬が飲みにくくなる):舌圧を計測する機械を使用し、最大舌圧を計測します。

物を飲み込むとき舌が上顎の触れる力(舌圧)が弱くなると食べ物や薬が飲み込みにくくなります。

舌の力(舌圧)を測定します。

- 舌をよく動かすようにしましょう。

- 舌を口の中ではじいて、ポンと音を鳴らしましょう。

- 舌で左右の頬を内側から押し、舌の筋力を鍛える運動を行いましょう。

- 舌の筋力を鍛える専用の訓練器具を使用しましょう。

口腔機能低下症の早期発見と適切な管理が重要です。生活環境や全身状態を考慮して、口腔機能を適切にサポートしましょう 。

《口腔機能低下症の予防と管理》

・口腔衛生の改善

歯磨き、舌の清掃、義歯のケアなどを適切に行うことで、口腔内の健康を維持しましょう。

・咀嚼と飲み込みの訓練

咀嚼や飲み込みの機能を向上させるために、シャキア訓練や頸部等尺性収縮手技を試してみてください。

・唾液腺のマッサージと口腔内乾燥症の治療

口腔が乾燥するドライマウスの対策として、唾液腺マッサージをお勧めします。

・栄養状態の評価と適切な食事

体重の変化やBMIをモニタリングし、適切な栄養状態を維持しましょう。口腔機能に適した食事の形態を選択し、栄養指導を受けることも重要です。

・口腔機能精密検査の実施

口腔機能低下症の診断には、口腔機能精密検査を行います。異常が認められた項目に対する訓練を行い、機能を改善しましょう。

《口腔機能低下症にならないために心がけること》

①口腔衛生状態を保つために

1日2回以上 歯を磨き、歯間ブラシやフロスを使いましょう。 義歯やマウスピースを使用している場合は、こまめに洗浄して清 潔に保つことが重要です。舌ブラシを用いて舌も綺麗にしましょう。

②咀嚼機能の低下を防ぐために

食事の際は、1口に20~30回咬んで食べることが理想です。

③口腔乾燥にならないために

日常的に、口をしっかり動かしましょう。唾液腺のマッサージを行い ジェルなどの保湿剤を併用しましょう。ロがポカンとあいてしまった り、口呼吸にならないよう、MFT訓練(口腔筋機能療法)を受けることも効果的です。

④舌口唇運動の機能低下を防ぐために

舌の筋力を鍛える運動をしましょう。舌のトレーニングは、誤嚥性肺炎のリスクが減少したという報告もあります。早口言葉など口をよく使う運動をしましょう。

⑤嚥下機能の低下を防ぐために

飲み込みの力を鍛えましょう。 呼吸訓練などを行い、呼吸する筋肉を鍛えましょう。

⑥咬合力の低下を防ぐために

虫歯や歯周病で歯を失うことにより、歯全体でかみ合う力が不足し ます。定期的に、歯科医院で検診を受けましょう。

歯ごたえのあるものを食べ噛む力を鍛えましょう。

⑦低舌圧にならないために

舌をよく動かすようにしましょう。

舌を口の中で弾いて音を鳴らしてみましょう。

《まとめ》

食べることは、全身の活力を保つうえで重要です。オーラルフレイルにより口腔機能が機能が低下すると、全身の衰えに繋がります。

筋肉を作り出す良質なタンパク質を摂取ためには、肉や魚、乳製品などいろいろなものをバランスよく食べることが重要となります。高齢になると動物性タンパク質の摂取が少なくなる傾向がありますが、肉や魚は筋肉をつくるために欠かせません。

口腔機能が低下すると、肉や魚などが食べにくくなるため、タンパク質の摂取量が減少します。

口腔機能低下症は、早期に発見し、適切な処置をすることで、重症化を予防できます。

具体的には、あいうべ体操や専用器具を使ったトレーニングにより舌圧を鍛えることで、効果的に重症化を予防できます。

早期発見・早期予防を心掛けることで全身の衰えを防ぐことができます。

それにより寝たきりなどの要介護状態になるリスクを予防し、健康寿命を延ばすことが出来ます。

また、口腔衛生不良の方で、嚥下機能の低下がみられ、むせることが多い方は誤嚥性肺炎のリスクが高くなります。

咬合力が低下した方では食べられる食品に偏りが出てしまい、栄養不良ひいては全身の筋力低下にもつながります。

口唇、舌機能の低下により、お話がしにくい、と感じる方は、友人と会うことを避けたり、外出をさけ、社会性の低下を引き起こします。

このように口腔機能の低下による体への影響はとても大きいです。

そのため、お口の機能の低下は老化の始まりのサインと考えられています。

そして、症状が当てはまったとしても、ご安心ください。

生活習慣の改善やトレーニングにより少しずつ良くなります。

いつまでも健康の実現のためには、お口の中を清潔に保ち、口腔衛生管理とお口の機能を維持する口腔機能訓練の両方を実践することが大切です。

毎日のケアでは、どんなにしっかり歯磨きをしていているつもりでも落としきれない汚れや歯石があります 。そのため 歯科医院で必要な治療や予防処置を定期的に行うことが必要です。 定期的な歯科医院でのケアでお口の中を清潔に保っていきましょう。